42点

『牯嶺街少年殺人事件』と同じく、白色テロ時代を題材とした作品。台湾映画はあまり観たことがなかったのですが(この辺は不勉強で申し訳ない)、最近、『1秒先の彼女』とか、本作とか、台湾映画がちょっと盛り上がっている気がしなくもないので、それならちょっと見てみるかと思い鑑賞した次第です。

白色テロ時代とは、1947年に起きた二・二八事件に端を発し、国民党による戒厳令下の時代を指します。超簡単に言うとこんな感じです。最近、韓国映画では『1987』とか、『タクシー運転手』とかみたいに、過去の独裁政権下を舞台にした力作が多く、その流れの作品かと思って観始めました。しかし、本作に関しては、それとはまた違った側面を持つ作品で、私はこれに面食らってしまいました。

本作は、ゲームが原作と言うだけあって、非常に「ゲーム的」な作品です。語り口は「序盤でヒントを提示して、最後に答え合わせ的に全貌が把握できる」という、ミステリーゲーム的なものですし、画面のルックも、扉を開けたら全く違う場所にいるとか、後は主観的なカメラワークとか、ゲーム画面を彷彿とさせるものです。私はまずこれにのることができなかった。まず、語り口は、レイが目覚めたらいきなり誰もいない学校にいて、後輩であるウェイと2人で校内を探索するという展開から始まるのですが、ここから置いてけぼりを喰らいました。「何をしているのか」がさっぱり分からないのです。私は本作を、上述の通り『1987』的な作品だと思っていたので、いきなり超常的なホラーが出てきて、しかもそこを彷徨っているだけという展開には、物語の進む先が分からなかったのです。しかも、ホラー演出も音でビックリさせる系なので大して怖くない。一応、監督のインタビューを読むと、これは原作ゲームの作りをそのまま持ってきているそうですが。

後半で「解答編」とも言える現実パートが始まるのですが、これも画面のルックがゲーム的なんですよね。何というか、アドベンチャーゲームの画面を観ているような感じが凄くて、映画を観ているはずなのに、何で私はゲーム画面を観ているんだ・・・?と思ってしまいました。しかも、前半で提示された「謎」の解答も、レイの後悔の物語が映されているだけで、「謎」が解き明かされるという快感も特に無いんですよね。全てがわかったときの私の感想は、「うん、何かそんな気がしてた」でした。

こんな感じで、私は本作には全く乗れなかったのですけど、良いなと思った点もあります。それは、本作が持つ「忘れない」という思いです。ウェイは拷問に屈し、自白をしてしまいますし、レイは密告者です。本作には、このような人たちに対する赦しの物語であり、同時に、「生き残り、忘れない」ことこそが死んでいった者たちへの供養になるという内容の作品でした。それを象徴しているのがラストシーンで、惨劇の舞台となった学校は既に取り壊しが決まっていて廃墟になっています。つまりは記憶の風化を視覚的にしているわけで、そこでウェイがレイと「再会」します。「忘れない」ことで記憶を語り継ぐという、良いシーンだったなぁと思いました。あそこはちょっと感動した。こういう点は、「一般市民の目覚め」を熱血に描いている韓国映画とはまた違った角度から弾圧の時代を描いていて、良いなと思いました。

2021年春アニメ感想⑥【スーパーカブ】

☆☆☆☆★(4.5/5)

トネ・コーケン先生原作のライトノベルをアニメ化した作品。親も友達も「何もない」女子高生、小熊が、スーパーカブと出会ったことで色んなものを獲得していく話。アニメーション制作はスタジオKAI。監督は「BORUTO」の藤井俊郎さん。

本作は、非常に「実写的」な作品です。そして同時に、古くからあるアニメーションの精神を継いだ作品だったとも言えます。藤井監督がインタビューで語っているのですが、本作で意識したのは、「キャラクターの実在感」で、参考にしたのが、ジム・ジャームッシュ監督作『パターソン』だったとのこと。『パターソン』はアダム・ドライバー演じる、作詩が趣味のバス運転手の日常を丁寧に描いた作品です。本作においても、主人公の小熊の生活や心の変化を、丁寧な日常描写を積み重ねて描いています。

分かりやすい点で言うと、まずは日常芝居です。全体的に顕著なのが、本作では小熊や他のキャラの芝居を、1から10まで丁寧にやってくれるのです。例えば、1話では小熊のいつものルーティーンを朝起きてから学校に行って、帰ってきて寝るまでを丁寧に描く。ナレーションも一切入らず、無音で描かれていることもあり、小熊の「灰色」の生活が理解できる名シークエンスです。そしてカブを得てからは、カブのエンジンをふかし、出発し、いつもとは違う場所に行く、という下りや、カブの手入れを最初から最後まで丁寧に描く。白眉は4話で、小熊がカブのメンテをするだけで1話終わるのにめちゃくちゃ面白い。これは、小熊の心情描写や動きを、しっかりとした間で演出しているからで、本当に『パターソン』に近いと思いました。

次に、色の演出。本作は、小熊が「何もない」日々を過ごしているという設定から、基本的に画面が灰色なのです。監督のインタビューによると、これは銀残しを意識したとのことで、小熊の心が開くのに合わせ、一気に色づく演出をとっています。これも実写映画で用いられるカラーグレーディング演出です。この色づく瞬間が、話数を重ねるごとに増えていくことで、小熊にとっての人生がどんどん充実したものになっているということが視覚的に分かります。それが最終話で「春の到来」の色彩鮮やかなシーンに繋がっていきます。

また、本作では「繰り返し」の演出も目を見張ります。本作では、基本的に舞台が北杜市に限定されており、同じシーンが何度も出て来ます。具体的に言うと、これは交差点と、学校、通学路が象徴的だったかなと思います。これが小熊の「何もない」変わらない日常の象徴だったのが、カブを手に入れたことで、友人と一緒に走るとか、違う場所に行くとか、違う意味になっていく演出をとっています。「繰り返す」ことで同じシーンに違う意味合いを持たせるというのはアニメや実写に限らず、映像作品には常套手段ですが、本作はそれも取り入れています。

つまりは本作は、「実写的」であると同時に、映像作品、そしてアニメーション作品として非常に良くできているのです。誰かが言っていましたが、アニメーションとは、本来的には実写のや心情をアニメーションの中に落とし込む。これこそがアニメーションにおける快楽を生む、と。巨匠・高畑勲は「アルプスの少女ハイジ」や「赤毛のアン」などで、彼女らの「実在感」を重視し、アンやハイジの心情の変化を日常芝居と間を以て描き出して見せました(「アルプスの少女ハイジ」の1話で、ハイジがアルム御爺の家に行くまでに1話使った話は有名)。本作は、正しく高畑勲的な系譜を引いた作品だったと思うのです。

辛く苦しいこの世界でも、生きろ【もののけ姫】感想

100点

昨年のリバイバル上映で観ました。テーマとしては、『風の谷のナウシカ』から続く、「人間はこの地球上には必要ないのではないか」を、自然に置き換え、人間と自然の相容れない争いを描きます。TVで何度か観ていたのですが、映画館で観ると印象が全然違います。ダイナミックなアクションは映画館で観ると躍動感が凄いし、何より音楽ですよね。久石譲さんのあの音楽が大音量で流れ、そのスケールの大きさには圧倒されました。ジブリ作品はTVで頻繁に流れていますが、映画館にも定期的に流していいんじゃないかなと思います。

本作の主人公、アシタカは、おそらくジブリ作品史上最強の男性キャラです。驚異的な身体能力を持ち、人格に優れています。ちょうど『風の谷のナウシカ』のナウシカのように。これは作品の都合上必然なのだと思います。本作のメインテーマである人間と自然の争いは、もはや腕力で解決できるものではないからです。本作には、所謂「悪い人間」はいません(強いて言うなら、ジコ坊の雇い主)。「人間側」であるエボシ御前は、世間から見捨てられた女性をかき集め、たたら場を形成。独立のために動いています。しかし、そのせいで自然を侵略し、憎しみを生んでいます。対して、自然側は侵略してくるエボシを憎み、攻撃を繰り返します。どちらも「生きる」ことに必死なだけであり、「生きるということは辛く苦しい」という言葉に表されています。これはもはやどちらを倒せば終わるという話ではなく、倒したとしても、また何らかの形で憎しみが生まれてしまいます。

では、アシタカは何をするのかと言えば、ナウシカと同じく、調停です。両者の間に立ち、争いを何とかして食い止めようとする。これしかできないのです。アシタカは冒頭、腕に呪いを受けます。これは憎しみの象徴であり、彼の体を蝕んでいきます。エボシが起こした憎しみが、巡り巡ってアシタカに降りかかってくるのです。しかし、アシタカは絶望せず、争いをその目で見極めるとし、旅に出ます。呪いという人間の憎しみを背負い、それでも人間と自然の間を取り持とうとするのが、アシタカなのです。これには最終的な解決はなく、出来ることは人間がしでかしたことを謝罪し、せめて人間の手で元に戻すことしかできません。だからラストでも、アシタカは「共に生きよう」としか言えないのです。憎しみも、争いも、全て残っていて、それでも生きることしかできない。相容れないけど、「共に生きる」ことしか提案できないというのが、本作における宮崎駿の精一杯の「回答」なのだと思います。

宮崎駿という監督は、本作のようなテーマを繰り返し語ってきた人間です。代表作である『風の谷のナウシカ』は原作は「人間と地球」の、宮崎さんの禅問答とも言える内容が続きます。そして、「生きねば」という、本作と似たような結論に着地します。本作以降でも、『千と千尋の神隠し』では、ずっとミニマムな話になるのですが、結局は「個人と世界」の話でしたし、『ハウルの動く城』でも、背景にあったのは戦争でした。『崖の上のポニョ』は一見能天気な内容に見えますが、洪水が起こって世の中が浄化されたかのような描写があり、宮崎監督の厭世観が透けて見えてくるものでした。つまり、宮崎監督はある時期から確実に世の中というものに嫌気がさしてきて、世界の戦争や環境問題といった解決が難しい問題に真正面から向き合って来ていたのだと言えます。こうした問題に対し、本作が提示してみせた答えは、「保留」とも言えるものであったとしても、そこにあったのは「考え続けるしかない」という思いであり、私は誠実な姿勢だったのではないかと思います。とりあえず、本作を観返して、もう一度宮崎作品を観たくなりましたね。

2021年春アニメ感想⑤【ゾンビランドサガ リベンジ】

☆☆☆☆(4.2/5)

2018年に放送されるや、「ゾンビがアイドル」というぶっ飛んだ設定ながら正統派アイドルアニメとしての出来の良さとコメディとしての面白さ、そして宮野真守という要素がハマって大ヒットを記録した「ゾンビランドサガ」の続篇。本作は、続篇でありますが、それ以上に、「アイドルアニメ」という作品そのものについてもう1歩踏み込んだ視点があった作品でした。

「アイドル」というのは「偶像」です。ファンは「作り出された」偶像であるアイドルを応援し、元気をもらいます。本作のフランシュシュはゾンビィです。既に死んでしまい、正体を知られたら大変なことになってしまいます。だから、人前に出るときはメイクをし、「生者(便宜上こう言います)」の仮面を被るのです。1期から、この構造が「アイドル」という存在そのものを表した重要なメタファーとなっていました。

本作が他のアイドルアニメと一線を画している点は、「ファンの存在」だと思います。例として「ラブライブ!」を出すのですが、あの作品はμ's9人の物語であり、彼女たちの成長は描かれるのですが、ファンの存在はほとんど描かれませんでした。本シリーズも、1期は彼女らがフランシュシュとして成り上がってゆく過程を描いていたため、この「偶像性」は保持されたまま物語は終わってしまいました。しかし、続篇である本作は、ファンを始めとした、応援する/されるという関係性の変化が重要な要素となっています。顕著なのが第7話で、ファンの舞々が加入するというトンデモ展開が起こります。彼女にはフランシュシュがゾンビィであると知られてしまうのですが、それでも彼女はフランシュシュを応援し続けると言いました。また、避難所でのミニライブでも、自前の仮面が剝がれ、素顔を晒してしまいます。しかしそれでも、観客は応援し続けました。これは、前述の「偶像性の崩壊」だと思っていて、偶像が崩壊したとしても応援し続けてくれるファンの存在により、ファンとの関係が一方通行ではなく、相互的なものになったのだと思いました。

1期において、フランシュシュは巽幸太郎の意志のもと、「佐賀を盛り上げる」ために活動してきました。しかし、本作では、まずこの関係性が変化していき、フランシュシュの面々は巽幸太郎の関与しないところで自分たちで決め、行動します。特に終盤で起こる大災害における彼女たちの行動は、巽幸太郎の指示ではなく、彼女たちの独断でした。ここに、フランシュシュと、巽幸太郎の関係性が一方方向ではなく、相互的な関係となっていると思います。そしてこれは、1期から続く、フランシュシュの成長物語としても綺麗なものです。この成長のおかげか、本作では巽幸太郎の出番が減少し、彼がはっちゃけるのが減りました。これで少しコメディ要素が薄くなってしまったというのがありますが、話の展開的に、これは仕方のない事だったのかなと思います。

ラストライブは、応援する/される関係性の変化の最終地点だと思っていて、フランシュシュの面々が、打ちのめされている佐賀県のためにラストライブをするわけです。そこには、自分たちのリベンジという以上に、「佐賀」そのものを元気にしたいという思いがあります。それはそのまま、我々視聴者にも向かってくる思いで、それを意識したのか、ラストライブは、カメラワークとかが完全に「ライブ」っぽいものでした。今の世情を考えると、このアニメそのものが佐賀を、そして世界を応援しようとしているような気がして、少し泣けてきました。

2021年春アニメ感想④【ゴジラ S.P〈シンギュラ・ポイント〉】

☆☆☆☆★(4.5/5)

NETFLIXが満を持して送り出した、「ゴジラ」のオリジナルアニメーション作品。制作はボンズとオレンジ。監督は『ドラえもん のび太のカチコチ大冒険』の高橋敦史さん。脚本はSF作家である円城塔さん。『ゴジラ』シリーズは大好きですし、座組的には期待しかないので、見ないという選択肢はありませんでした。

『ゴジラ』を始めとした怪獣映画は、TVとはおよそ相性が悪いジャンルです。円城塔先生がインタビューで度々仰っているように、映画という、限られた時間の中ならば、一気に見せることが出来る関係上、ぶっ飛んだストーリーでも観客は疑問をそこまで持たせずに楽しむことが出来ます。しかし、TVアニメだとそうはいきません。1話ごとに1週間という間が空く関係上、「考察」が出来るわけです。そうなると、おかしな点を見つけやすいし、「何で日本だけ襲うの?」とか、「そもそもゴジラって何? 」みたいな、怪獣映画の根本的な疑問を抱いてしまう可能性すらあります。そもそも、「怪獣が人間社会を襲う」というストーリー自体、映画ならではのもので、これがTVアニメになると、毎回怪獣を出して襲わせる必要性が出てきて、単調さにつながってしまいます。しかも、「ゴジラ」という怪獣側の主人公がいる関係上、「ウルトラマン」シリーズみたいに怪獣側にドラマを持たせたりすることもあまりできません。『ゴジラVSコング』はこのへんかなり割り切って作っていて、怪獣をメインに据えていました。ただ、あの作品も、映画だからこそできた荒唐無稽極まりない内容でした。TVシリーズでやってしまったら、「早く決着つけろ!」って思ってたと思う。

本作はその弱点を克服すべく、ゴジラを始めとする怪獣たちを「世界を破滅へと導く特異点」と解釈し、それを阻止するための手立てを天才的な頭脳を持つ主人公2人に解明させる、という縦軸を作ってみせました。実は本作の内容は「TV向きではない」と言ったオーソドックスな怪獣モノなんですけど、この縦軸を用意することで、謎を追うという視聴者の興味を引き付けることが出来ます。そしてその行く先々で怪獣を出し、それに対処する人間という、怪獣映画の王道展開を差し込むことも出来ています。これは発明だと思いました。

本作には、『シン・ゴジラ』との共通点がいくつかあります。起こる事態に対し、粛々と迅速に対応していくキャラ、ゴジラが進化する、葦原という「不在の中心」がいる、などです。インタビューでも、円城塔先生は「影響を受けた」と言っています。ただ、『シン・ゴジラ』は代替可能な個人が集結し、ゴジラと戦うという、まさに「ニッポン対ゴジラ」だったのに対し、本作の主人公2人はいずれも天才であり、この2人が破局回避の手段を突き止めるという点は大きく違います。というか、この点において、本作は『シン・ゴジラ』と真逆と言ってもいいです。しかも、最後はジェットジャガーが巨大化して(まさかの『ゴジラ体メガロ』展開!)ゴジラと一騎打ちをするという、「VSシリーズ」のような王道展開になります。

本作の怪獣デザインはオレンジが担当しています。オレンジというと、「BEASTARS」や「宝石の国」のように、3DCGを駆使して「人間ではないもの」を実在感を以て描き出すことに長けた会社ですが、本作でも素晴らしい仕事をしています。基本的に、本作ではキャラと背景はボンズが担当しているのですが、2Dの中に3Dがあるという異質感が、そのまま本作における、「特異点」としての怪獣の立ち位置を表しています。また、怪獣デザインもアニメーションだからこそできた、人間の骨格を無視したデザインや、リアル路線のものにしていて、実写とはまた違った味わいがあります。

つまり本作は、「ゴジラ」シリーズという、およそTV向きとは言えない作品を、円城塔先生のSF的な内容に寄せることでTV向きにしてみせた作品だと思いました。確かに、怪獣プロレスを望んでいた方からすればこれは肩透かしかもしれませんが、「ゴジラ」の1つの形として、素晴らしい作品だと思いました。

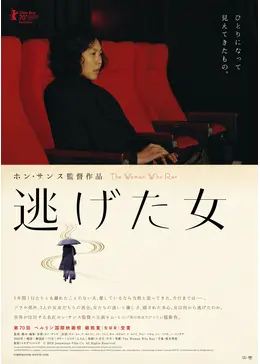

「逃げた」先で見たもの【逃げた女】感想

87点

鑑賞して、一番驚いたのは、ホン・サンス監督の意識の変化でした。よく言われている事ですけど、ホン・サンス監督は、「キム・ミニ以前/以後」で明確に映画の内容が分かれている作家です。「キム・ミニ以前」は、(おそらく)ホン・サンスの分身である、女性にだらしない男性監督を主人公とし、作品全体が男性視点でした。しかし、キム・ミニに出会ってからはキム・ミニしか撮らなくなり、視点が「女性視点」に変わっていきます。本作はその1つの到達点とも言える作品です。2人目の自称詩人をストーカーってハッキリ言ってるのを観て、「変わったなぁ」と思った。

本作では、男性は女性の会話を遮り、女性の生活を乱す「異質な」、言ってしまえば「不気味な」存在として描かれています。男性が出るときは、基本的に背を向けて、表情を見せない演出が上手く効いていて、「よく分からない、高圧的な存在」として、無自覚にプレッシャーを与える存在に描き出しています。だから、男性との会話シーンの緊張感が半端ない。でも、その後に猫みたいに爆笑する下りを入れてくるあたりはさすがだなと思いました。

私は、本作は「ガミが逃げるのをやめる」物語だと感じました。それを表しているのが、ラストの2つの「海」です。最初は白黒で、いかにも「行き止まり」な感じでしたが、意を決したように戻ったガミがもう一度観た「海」には色がついていました。私には、これら2つが、それぞれ、「絶望」と「希望」のように見えたのです。

本作のタイトルは『逃げた女』ですが、ガミは寧ろ3人の女性たちに会いに行きます。そこではいつものホン・サンス印である、飯ばっか食ったり、とりとめもない、すっとぼけた会話が続くのですが、その会話の中に、或いはその家に訪れる人の境遇に、女性たちの苦労や人生における障壁が垣間見えます。そして、ガミはそれを聞き、「覗き見る」のです。

私はこれを観て思ったのは、彼女たちの姿は、ガミのifの姿なのかもしれない、ということでした。ガミは、「夫と離れたことがない」と言います。建前上は幸せそうですが、キム・ミニの絶妙な演技によって、その言葉に、何というか、脆さというか、その中にある一種の諦めみたいなものも見えてくるのです。1人目の先輩みたいに離婚すれば泥沼ですし、2人目みたいに不倫しても問題、そして3人目、(おそらく)元彼だか何だかと一緒になっている知人を訪ねたら、「同じ話をするのは本心じゃないから」という不満が、そのままガミに返ってきます。そんな女性たちの境遇を見て、「逃げ場ないな」と感じた絶望が最初の白黒の「海」なのだと思います。つまり本作は、かなりすっとぼけてはいますが、何気ない会話の中に、女性の生き辛さや絶望感みたいなものを織り込んだ作品だと言えるのです。

では、本作は「絶望」の映画なのか、というと、そうでもないと思います。それを示すのが前述の通り、2回目の「海」です。「逃げた」先にあった閉塞感。彼女の中にあったはずの閉じられた可能性。それでも、意を決して戻ります。そしてもう一度観た「海」には色がついていました。これは、逃げるのを止めた彼女の人生は、まだこれからだよと言っているような気がしました。

細田守の新たな出発【竜とそばかすの姫】感想

82点

『時をかける少女』から、3年おきにコンスタンスに作品を発表し続けているアニメーション監督、細田守。本作は、コンスタンスに作品を発表し続けている成果が実り、今や名前だけで客を動員できる「国民的映画監督」となった彼の最新作です。彼の作品はエンタメ作品というよりは作家の作品として観ていくと面白く、前作にあたる『未来のミライ』では、それが前面に炸裂しまくっていて、賛否両論となりました。私としては、作品の内容は批判的なのですが、アニメーションの演出は本当に素晴らしかったこと、そして、「細田守」という作家の作品としては非常に興味深い内容だったので、「ありよりのなし」な立場です。あの作品の後に発表した本作は、ビジュアルから見ても分かる通り、『ぼくらのウォーゲーム!』『サマーウォーズ』の系譜をひく作品。作家「細田守」は何を見せてくれるのか、非常に興味があったので、鑑賞しました。

細田作品におけるネット描写は、本作で大きく刷新されています。『ぼくらのウォー・ゲーム!』や『サマーウォーズ』においては、ネット空間というのは「皆が力を合わせることができる」空間であり、それによって巨悪を打ち倒していました。しかし、時代は大きく変わり、現実におけるネット空間というのは、罵詈雑言とデマと同調圧力と勝手な発言が飛び交う魔窟と化してしまいました。本作のネット空間「U」は、もはやカオスとなってしまったこのネット空間を可視化してみせます。ベルがデビューしたときの反応にあった冷笑的な意見や正体に関する根も葉もないデマ、「ジャスティン」というSNSによくいる正義ヅラして特定の人間を追い詰める存在、そしてベルの存在が拡散していく様子など、良くも悪くも現代のネット空間を思わせる描写です。これは、『ぼくらのウォー・ゲーム!』や『サマーウォーズ』の時代にはまだ一部の人間のものだった匿名性を利用したネット空間(5ちゃんねるとか)が、SNSとスマホの普及によって我々の生活と不可分になってしまった故の変化だと思います。要は1億総ねらー時代を反映しているわけです。

本作はこのネット空間を、圧倒的な情報量を以て描き出しています。「U」そのものの空間デザインは、ロンドン在住のイギリス人デザイナー、エリック・ウォンさんが制作し、しかもシーン毎に違うアニメーション手法を取り入れていたりします。そしてそこに3DCGで描かれたAsと呼ばれるアバターが無数に配されています。この空間のビジュアル的な面白さもそうですが、アバターの圧倒的な数、そしてカメラワークのダイナミックさも相まって、観ている間、この「U」の世界に本当に入り込んだかのような没入感を得られます。この情報を浴びるために、本作はIMAXスクリーンでの鑑賞を強く勧めます。

この「U」の空間と対をなすように、リアルワールドでは、2Dで作画がされています。キャラクターの作画監督はお馴染みの青山浩行さんで、美術には上條安里さんと池信孝さんが担当。細田作品の特徴的な、「日本の風景」を美しく描きます。また、演出においても、リアルワールドでは、地に足の着いた丁寧な演出を施し、「U」の世界との差別化を図っています。この2つの世界の描写1つとっても、本作は映画館で観る価値があると思います。

また、本作では歌にも非常に力が入っていて、世界各国のクリエイターを総動員して作り上げた楽曲が素晴らしいのはもちろん、やはり中村佳穂の存在が大きいです。彼女の歌唱力なくしては説得力がなく、成り立たなかったでしょう。このように本作は、世界各国のクリエイターを総動員して、「U」の世界を説得力を持って創り出しているのです。この点は、細田守監督というビッグネームだからこそできた芸当でしょう。

本作における「敵」というか、問題は「同調圧力」だと思います。ネット、現実の双方で、この点を描き出していきます。ネットに関しては、竜を巡るジャスティンとか可視化された罵詈雑言などで一目瞭然ですが、現実においてもそれは存在していて、スクールカーストだったり、周囲の人間の心ない声だったりします。すずは過去のトラウマがあって歌うことができませんが、カラオケのシーンも凄かったですね。彼女は自分の身を以て少女を助けた母親が周囲の心ない声によって批判されたことを経験し、そのため、周囲の評価を気にし、「自分の気持ち」みたいなものを押し殺している節が見られます。だから「BELLE」という仮面をつけないと歌うことができないのです。直接批判されると、その声に押しつぶされてしまうから。この点は他のキャラクターでも描かれていて、カミシンはこの圧力に鈍感で、やりたいことをやろうしている男で、ルナちゃんは「可愛い」そして「リーダー」という役割を何とかして頑張ってこなしている、と見れます。要は『桐島、部活やめるってよ』的な側面もあるわけです。

本作は、細田監督もインタビューで答えている通り、『美女と野獣』が大きなモチーフとなっています。すずのAsである「BELLE」なんてそのまんまですし、竜の城のシーンになると、手描き時代のディズニー作品のようなタッチになります(ここは、『ウルフウォーカー』等でお馴染みのカートゥーン・サルーンが制作したそう)。また、『美女と野獣』の名シーンであるダンスシーンなんて臆面もなくそのままオマージュを捧げています。また、『美女と野獣』のテーマ(外見の奥にある心こそが大切)に関しても、それを「顔が見えない」匿名性の高い空間の物語に置き換える、という内容は、現代にふさわしい変換だと思います。しかも、『美女と野獣』も結局は「外見で危険だと思われていた存在を排除しようとする」存在がいる話でもあり、そこにはジャスティン的な「正義」の執行思想があり、それをネット空間における同調圧力と置き換えています。

だからこそ、ラストですずが「仮面をとる」ことが重要になってきます。匿名ではなく、今困っている人間のために、同調圧力の恐怖を払いのけ、素顔で自分の声を届けることこそが、大切なのだと言うわけです。そしてこれはおそらく、作品内の主張とはまた別に、細田守監督にとっての宣言にもなっています。つまり、すず=細田守とすると、「作品に対する罵詈雑言とか批判とか、全部吞み込んで、それでも私は作りたいものを作る!」という宣言です。そしてその意志こそが、世界中の人間に勇気や感動を届ける方法である、とラストのすずの歌唱シーンで示してくれます。私は、この宣言を観たとき、不覚にも感動してしまいました。『未来のミライ』ほどではないにせよ、ここまでパーソナルな宣言を、東宝の夏休み大作でできるなんて。まぁ、自分の作品で感動している人がいる!点を映像にしてみせたあのシーンは、ちょっとキモいなと思いましたけど。

とまぁ、ここまでは感動できたんですけど、かなり批判されている終盤はダメでしょう。やりたいことは分かります。すずの母がやったことの意図を理解したすずが、現実で「手を差しのべる」わけです。ここは、ネット上で言いたいことだけを言っているだけではなく、実際に行動に移し、人と人が結びつくことが重要、という点を体現したシーンですが、あまりにもフワッとしすぎている。解決方法はすずが毅然とした態度をとってDV父がビビって終わり。しかも、被害にあった恵に「強く生きる」と言わせているのです。これは、DVという犯罪を「個人のせい」に矮小化しかねないと思います。せめて、児相に連れて行ったとか描写があれば良かったんですけど、それもなく、最後はすずが満足してるだけで終わった感がありました。あれだけ「助けるって言うだけで助けてくれないだろ!」と言っていた恵君が(ちなみに、あの台詞は観客にも言ってたと思う)、最終的にあの台詞を言うのもモヤモヤします。

すずの物語としては、ラストで皆で川を歩いていたシーンが示す通り、決着がつきます。細田守監督は繰り返しの人なので、これまで1人で川の土手を歩いていたすずが、皆で歩いている。そして、皆と一緒に歌い出す。これだけで、すずが人と繋がり、トラウマを克服したことが分かります。こういう描写力は本当に上手い。細田監督も、すずのように、仮面をつけず仲間と一緒に作品を作れるようになったのだなと思うと、『オマツリ男爵』の頃と比べると良かったなと思いますが、特大のモヤモヤは残りました。しかし、本作を経た細田監督が、次作で何を描くのかは気になります。

![パターソン [Blu-ray] パターソン [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/518LfpCMbWL._SL500_.jpg)

![もののけ姫 [Blu-ray] もののけ姫 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/415F9czYoLL._SL500_.jpg)

![美女と野獣 MovieNEX(アニメーション版) [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー(クラウド対応)+MovieNEXワールド] [Blu-ray] 美女と野獣 MovieNEX(アニメーション版) [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー(クラウド対応)+MovieNEXワールド] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZA0pvyeDL._SL500_.jpg)